突然ですが今日、茶道教室に入門しました。

昔からやってみたかったシリーズです。

お作法も知らず、日本人の大人として恥ずかしいなぁと思っていたのです。

今日は午前中に通院の予定がありました。その後、ランチをと思ってタイ料理屋さんに行きました。

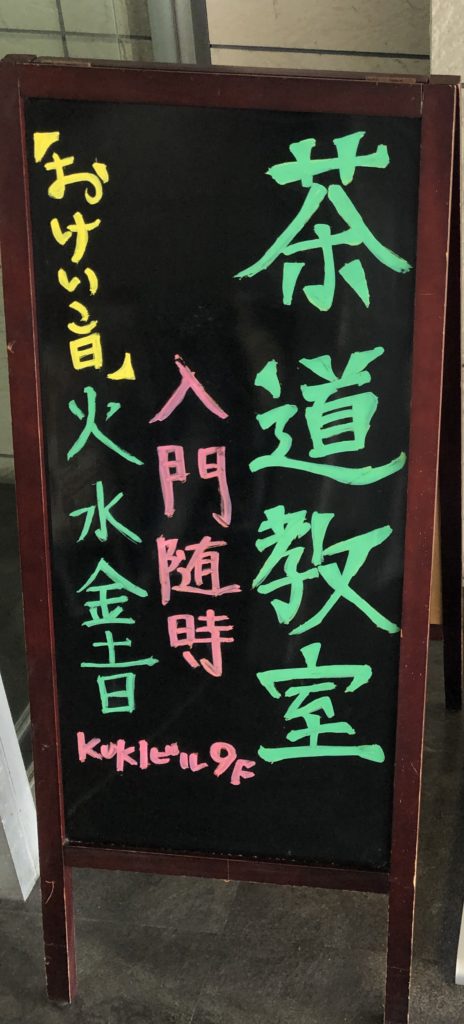

タイ料理屋さんへ向かう道すがら、たまたま通りがかった時に茶道教室の案内をみて「あ、今日やってるんだ、あとで伺ってみよう(=まずは腹ごしらえしないと正常な判断できいないよね)」と思って通り過ぎ、食事を終えた後にふらふらと入っていき、文字通り門戸を叩いて先生とお話しして・・・そのままお世話になる事にしました。

タイミングもよく、私がふらふら訪ねて行ったのが12時過ぎ、お稽古が13時開始だったんです。「じゃあ、お願いします」ってなりますよね。え?ならない?!

先日のテニススクールも即入会だったし、私って流されすぎ?

ああ・・・でもそれは、私の心が「やってみたい!」と思ってるから迷わないんですよね。何か魂が惹かれたのでしょう。不思議だけど違和感なし。

普段あまり通らないけど、昔から知っている場所。

教室の案内が目に飛び込んできて、伺ってみようと思ったのも、タイミングというかご縁だったのでしょう。

先生も同じようなことをおっしゃっていました。

月3回のお稽古だけど、都合に合わせて好きな曜日に来て良いという柔軟性も決め手の一つでした。

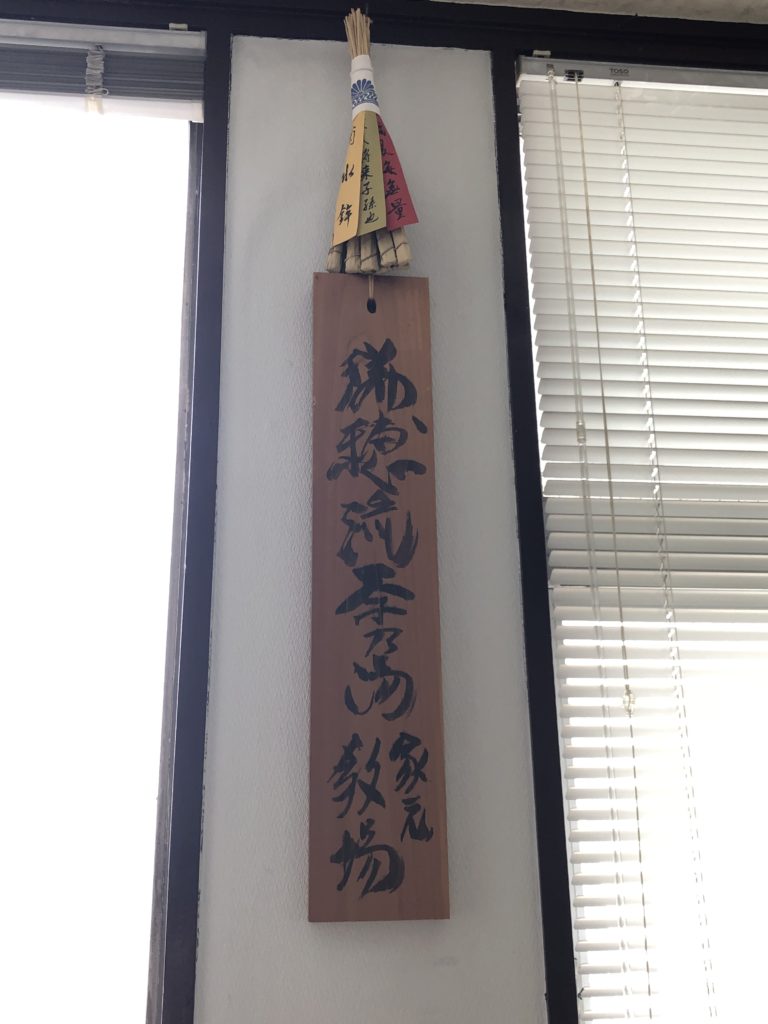

こちらの教室は「瑞穂流」、先生の説明によると、表裏千家のように庶民よりの流派ではなく、武家茶道だそうです。それらのお教室は月会費も高く設定されていて敷居が高いけど、気楽に親しんでほしいので、その半額くらいで教室をされているそうです。

教室を失礼した後に本屋さんで調べたところ、この教室の流派である「瑞穂流」は室町時代に玉置一咄という方が始めた千利休以前の流派で、武家茶道だそうです。現在は姫路拠点とのこと。こちらの先生が18代目で当代と書かれてありました。

瑞穂流(みずほりゅう)

玉置一咄 日高郡手取城城主 代々紀州徳川家に仕え明治に流儀を改めるが戦後は神戸を中心に伝承。玉置一成『茶道要鑑』

Wikipedia 茶道より

先生からお教室のお話を聞いて、すぐ後に始まったお稽古を見学しました。

さっきまで全く縁のなかった人たちと一緒に、お座敷で茶道のお作法を習い、お茶を頂き、お茶菓子を頂いている不思議(急に開けた新しい世界)。

先輩方の綺麗な所作を見るのは楽しかったです。また、言葉遣いも綺麗で美しく、言い慣れる日が来るのが楽しみ。

香合は井伊直弼の井伊家に由来のもので、5月の節句にちなんで「烏帽子」だそうです

茶の湯における香合

茶の湯において香合とは香をいれておくための器である。茶事において茶室に香を焚くのであるが、その香をいれておく器が香合である。その香合は茶事において重要な存在であり、炭点前のときに客は亭主に所望して香合を拝見する。香合の中には香を3個入れておき、その内2個を炭の近くに落とし入れ、薫じさせ、残り1個はそのまま拝見に回すことが多い。茶道具全般に共通することではあるが、風炉の場合と炉の場合などその茶席に応じて、香とともに香合も使い分けることが多い。

Wikipedia 香合より

袱紗、センス、懐紙、白い靴下が最低限必要な準備物です。

お金をかけずにあるものから使ってくださいね、ということだったので、古いもので使えるかわかりませんが、母の道具を借りていくことにします。

母の花嫁道具として、茶道具一式もあるそうです。そういえば母の実家には炉がありました(誰か使ってたのかな?)。

昔は家の周辺に書道や茶道などの教室があるのが普通だったようですが、最近はそういう教室をあまり見かけません。身近なものとして残っていくといいのに、と感じました。

先生からは、ゆっくり楽しんでくださいね、と言う事でこれからのお稽古が楽しみです。

茶道から関連する文化にも興味が広がりそうです。のんびり楽しみます。